Éthique 2 : «De la nature et de l'origine de la Mens»

-

E2 Préambule

J’en viens maintenant à expliquer les choses qui durent nécessairement suivre de l’essence de la substance-dieu, autrement dit de l’étant éternel et infini. Pas toutes, évidemment, car il en dut suivre une infinité d’une infinité de manières, nous l’avons démontré à la Prop. 16 Part. 1, mais seulement celles qui peuvent nous conduire comme par la main à la connaissance de la mens humaine et de sa suprême béatitude.

-

E2 Définition 1

Par corps, je comprends un mode qui exprime, de manière précise et déterminée, l’essence de la substance-dieu en tant qu’on le considère comme chose étendue; voir E1p25c.

-

E2 Définition 2

Je dis appartenir à l’essence d’une chose ce dont la présence pose nécessairement la chose, et dont la suppression supprime nécessairement la chose ; ou encore, ce sans quoi la chose, et inversement ce qui sans la chose, ne peut être ni se concevoir.

-

E2 Définition 3

Par idée, je comprends un concept de la mens, que la mens forme pour ce qu’elle est une chose pensante.

Explication

Je dis concept plutôt que perception, parce que le nom de perception semble indiquer que la mens pâtit d’un objet. Alors que concept semble exprimer une action de la mens.

-

E2 Définition 4

Par idée adéquate, je comprends une idée qui, en tant qu’on la considère en soi sans rapport à l’objet, a toutes les propriétés ou dénominations intrinsèques de l’idée vraie.

Explication :

Je dis intrinsèques, pour exclure celle qui est extrinsèque, à savoir la convenance de l’idée avec son idéat.

-

E2 Définition 5

La durée est la continuation indéfinie de l’exister.

explication

Je dis indéfinie, parce qu’elle ne peut jamais être déterminée à partir de la nature même de la chose existante, ni non plus par la cause efficiente, laquelle pose bien nécessairement l’existence de la chose mais ne la supprime pas.

-

E2 Définition 6

Par réalité et perfection, je comprends la même chose.

-

E2 Définition 7

Par choses singulières, je comprends les choses qui sont finies et ont une existence déterminée. Que si plusieurs individus concourent à une même action en sorte qu’ils ont tous ensemble cause d’une même effet, je les considère tous, en cela, comme une seule chose singulière.

-

E2 Axiome 1

L’essence de l’être humain n’enveloppe pas l’existence nécessaire, c’est-à-dire, selon l’ordre de la nature, il peut aussi bien se faire que tel individu existe, ou bien qu’il n’existe pas.

-

E2 Axiome 2

L’être humain pense

-

E2 Axiome 3

Il n’y a de modes de penser, comme l’amour, le désir, ou tout autre que l’on désigne sous le nom d’affect de la mens, qu’à la condition qu’il y ait, dans le même individu, l’idée d’une chose aimée, désirée, etc. Mais il peut y avoir l’idée sans qu’il y ait aucun autre mode de penser.

-

E2 Axiome 4

Nous sentons qu’un certain corps est affecté de beaucoup de manières.

-

E2 Axiome 5

Nous ne sentons ni ne percevons de choses singulières, à part les corps et les manières de penser. Voyez les postulats qui suivent la proposition 13.

-

E2 Proposition 1

Le penser est un attribut de la substance-dieu, autrement dit, la substance-dieu est chose pensante.

-

E2 Proposition 1 Démonstration

Les pensées singulières, autrement dit telle et telle pensée, sont des modes qui expriment la nature de la substance-dieu de manière précise et déterminée (E1p25c). Donc la substance-dieu (E1d5) comporte un attribut dont toutes les pensées singulières enveloppent le concept, et par lequel aussi elles se conçoivent. Donc le penser est un parmi l’infinité des attributs de la substance-dieu, qui exprime l’essence éternelle et infinie de la substance-dieu. (E1d6), autrement dit, la substance-dieu est chose pensante.

-

E2 Proposition 1 Scolie

Cette proposition ressort également avec évidence de ce que nous pouvons concevoir un étant pensant infini. Car plus un étant pensant peut penser de choses, plus nous concevons qu’il contient de réalité ou perfection ; donc un étant qui peut penser une infinité de choses d’une infinité de manières est nécessairement infini par la vertu du penser. Et donc comme, en prêtant attention à la seule pensée, nous concevons un étant infini, c’est que nécessairement (E1d4 et E1d6) le penser est un parmi l’infinité des attributs de la Substance-Dieu, comme nous le voulions.

-

E2 Proposition 2

L’Extension est un attribut de la substance-dieu, autrement dit, la substance-dieu est chose étendue.

-

E2 Proposition 2 Démonstration

Elle procède de la même manière que la démonstration précédente.

-

E2 Proposition 3

En la substance-dieu, il y a nécessairement une idée tant de son essence que de tout ce qui suit nécessairement de son essence.

-

E2 Proposition 3 Démonstration

La substance-dieu en effet (E2p1) peut penser une infinité de choses d’une infinité de manières, autrement dit (c’est la même chose, par la E1p16) former une idée de son essence et de tout ce qui en suit nécessairement. Or tout ce qui est au pouvoir de la substance-dieu est nécessairement (E1p35) ; donc il y a nécessairement une telle idée, et (E1p15) nulle part ailleurs qu’en la substance-dieu. CQFD.

-

E2 Proposition 3 Scolie

Par puissance de la substance-dieu, la foule entend la libre volonté de la substance-dieu et son droit sur tout ce qui est, qui par là se trouve communément considéré comme contingent. Car la substance-dieu a le pouvoir de tout détruire, dit-on, et de tout renvoyer au néant. En outre, on compare très souvent la puissance de la substance-dieu à la puissance des rois. Mais cela, nous l’avons réfuté dans les corollaires 1 et 2 de E1p32, et à la E1p16 nous avons montré que la substance-dieu agit par la même nécessité qu’elle se comprend elle-même, c’est-à-dire, de même qu’il suit de la nécessité de la nature de la substance-dieu (comme tous l’affirment d’une seule voix) qu’elle se comprend elle-même, il suit également par la même nécessité que la substance-dieu fait une infinité de choses d’une infinité de manières. Ensuite, à la E1p34 nous avons montré que la puissance de la substance-dieu n’est rien d’autre que l’essence agissante de la substance-dieu et par suite il nous est aussi impossible de concevoir que la substance-dieu n’agit pas, que de concevoir qu’elle n’est pas. En outre, si l’on voulait poursuivre là-dessus, je pourrais également montrer ici que cette puissance dont la foule attribue à dieu par fiction, non seulement est humaine (ce qui montre que la foule conçoit la substance-dieu comme un homme, ou à l’instar d’un homme), mais aussi enveloppe impuissance. Mais je ne veux pas parler si souvent de la même chose. Je demande seulement au lecteur, encore et encore, d’examiner une fois et encore une autre fois ce qu’on a dit à ce sujet dans la première partie, de la proposition 16 jusqu’à la fin. Car nul ne pourra percevoir correctement ce que je veux montrer, à moins de mettre un soin extrême à ne pas confondre la puissance de la substance-Dieu avec la puissance humaine des rois ou leur droit.

-

E2 Proposition 4

L’idée de la substance-dieu d’où suivent une infinité de choses d’une infinité de manières ne peut être qu’unique.

-

E2 Proposition 4 Démonstration

L’intellect infini n’embrasse rien d’autre que les attributs de la substance-dieu et ses affections (E1p30). Or la substance-dieu est unique (E1p14c1). Donc l’idée de la substance-dieu d’où suivent une infinité de choses d’une infinité de manières ne peut être qu’unique. CQFD.

-

E2 Proposition 5

L’être formel des idées reconnaît pour cause la substance-dieu, en tant seulement qu’on la considère comme chose pensante, et non en tant qu’elle s’explique par un autre attribut. C’est-à-dire, les idées tant des attributs de la substance-dieu que des choses singulières reconnaissent pour cause efficiente non pas ce dont elles sont les idées, autrement dit les choses perçues, mais la substance-dieu elle-même, en tant qu’elle est chose pensante.

-

E2 Proposition 5 Démonstration

C’est évident à partir de la E2p3. Nous y concluions en effet que la substance-dieu peut former une idée tant de son essence que de tout ce qui en suit nécessairement, de cela seul que la substance-dieu est chose pensante, et non de ce qu’elle est l’objet de son idée. Et donc l’être formel des idées reconnaît pour cause la substance-dieu en tant qu’elle est chose pensante.

Mais voici une autre manière de le démontrer. L’être formel des idées est une manière de penser (comme il va de soi), c’est-à-dire (E1p25c) un mode qui exprime d’une manière précise la nature de la substance-dieu en tant qu’elle est chose pensante, et par suite (E1p10) il n’enveloppe le concept d’aucun autre attribut de la substance-dieu, et par conséquent (E1a4) n’est l’effet d’aucun autre attribut sinon du penser : et par suite l’être formel des idées reconnaît pour cause la substance-dieu en tant seulement qu’on la considère comme chose pensante, etc. CQFD.

-

E2 Proposition 6

Les modes d’un attribut, quel qu’il soit, ont pour cause la substance-dieu en tant seulement qu’on la considère sous l’attribut dont ils sont des modes, et non sous un autre.

-

E2 Proposition 6 Démonstration

En effet chaque attribut se conçoit par soi sans les autres (E1p10). Et donc les modes de chaque attribut enveloppent le concept de leur attribut, et non d’un autre ; et par suite (E1a4) ils ont pour cause la substance-dieu en tant seulement qu’on la considère sous l’attribut dont ils sont des modes, et non sous un autre. CQFD.

-

E2 Proposition 6 Corollaire

Il suit de là que l’être formel des choses qui ne sont pas des modes de penser suit de la nature de la substance-dieu non pas parce que celle-ci a antérieurement connu les choses, mais ce sont les choses dont il y a idée qui s’ensuivent et se concluent de leurs attributs de la même manière et avec la même nécessité dont nous avons montré que les idées s’ensuivent de l’attribut penser.

-

E2 Proposition 7

L’ordre et l’enchaînement des idées est le même que l’ordre et l’enchaînement des choses.

-

E2 Proposition 7 Démonstration

C’est évident à partir de E1a4. Car l’idée d’un causé, quel qu’il soit, dépend de la connaissance de la cause dont il est l’effet.

-

E2 Proposition 7 Corollaire

De là suit que la puissance de penser de la Substance-Dieu est égale à son actuelle puissance d’agir. C’est-à-dire, tout ce qui suit formellement de la nature infinie de la Substance-dieu, tout cela suit objectivement en la Substance-Dieu de l’idée de la Substance-Dieu dans le même ordre et le même enchaînement.

-

E2 Proposition 7 Scolie

Ici, avant de poursuivre, il nous faut nous remettre en mémoire ce que nous avons montré plus haut ; à savoir, que tout ce que peut percevoir l’intellect infini comme constituant une essence de substance, tout cela appartient à une seule et unique substance, et par conséquent, que la substance pensante et la substance étendue sont une seule et même substance, que l’on embrasse tantôt sous l’un, tantôt sous l’autre attribut. De même aussi un mode de l’extension et l’idée de ce mode sont une seule et même chose , mais exprimée de deux manières ; ce que certains Hébreux semblent avoir vu comme à travers un nuage, j’entends ceux qui posent que Dieu, l’intellect de Dieu et les choses dont il a l’intellection sont une seule et même chose. Par ex., un cercle existant dans la nature et l’idée du cercle existant, qui est aussi en la substance-dieu, sont une seule et même chose, qui s’explique par des attributs différents : et ainsi, que nous concevions la nature sous l’attribut de l’extension ou sous l’attribut du penser ou sous n’importe quel autre, nous trouverons un seul et même ordre, autrement dit un seul et même enchaînement des causes, c’est-à-dire les mêmes choses se suivant l’une l’autre. Et si j’ai dit que la substance-dieu est cause d’une idée par ex. de cercle en tant seulement qu’elle est chose pensante, et du cercle en tant seulement qu’elle est chose étendue, la seule raison en est que l’être formel de l’idée du cercle ne peut se percevoir qu’au moyen d’un autre mode de penser, comme cause prochaine, et celui-ci à son tour par un autre, et ainsi à l’infini ; en sorte que, aussi longtemps que l’on considère les choses comme des modes de penser, nous devons expliquer l’ordre de la nature tout entière, autrement dit l’enchaînement des causes, par le seul attribut du penser, et, en tant qu’on les considère comme des modes de l’extension, l’ordre de la nature tout entière doit également s’expliquer par le seul attribut de l’extension, et je l’entends ainsi des autres attributs. Et donc la substance-dieu est en vérité cause des choses comme elles sont en soi en tant qu’elle est constituée d’une infinité d’attributs : et pour le moment je ne peux expliquer cela plus clairement.

-

E2 Proposition 8

Les idées des choses singulières, autrement dit des modes, qui n’existent pas, doivent être comprises dans l’idée infinie de la substance-dieu de même que les essences formelles des choses singulières, autrement dit des modes, sont contenues dans les attributs de la substance-dieu.

-

E2 Proposition 8 Démonstration

Cette proposition est évidente à partir de la précédente, mais elle se comprend plus clairement à partir du scolie précédent.

-

E2 Proposition 8 Corollaire

De là suit qu’aussi longtemps que des choses singulières n’existent pas, si ce n’est en tant qu’elles sont incluses dans les attributs de la substance-dieu, leur être objectif, autrement dit leurs idées n’existent pas, si ce n’est en tant qu’existe l’idée infinie de la substance-dieu ; et, quand des choses singulières sont dites exister non pas seulement en tant qu’elles sont incluses dans les attributs de la substance-dieu, mais en tant également qu’elles sont dites durer, leurs idées aussi envelopperont l’existence par quoi elles sont dites durer.

-

E2 Proposition 8 Scolie

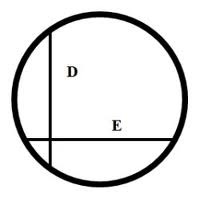

Si quelqu’un, pour une plus ample explication de cette chose, ressent le besoin d’un exemple, je n’en pourrai certes donner aucun qui explique adéquatement la chose dont je parle ici, vu qu’elle est unique ; j’essaierai pourtant d’illustrer la chose autant que faire se peut : un cercle est, on le sait, de nature telle que de toutes les lignes droites qui en lui se coupent en un même point, les rectangles faits sous leurs segments sont égaux entre eux; et donc, dans un cercle sont contenues une infinité de rectangles égaux entre eux ; et pourtant aucun d’entre eux ne peut être dite exister sinon en tant que le cercle existe, et l’idée non plus d’un quelconque de ces rectangles ne peut être dite exister, si ce n’est en tant qu’elle est comprise dans l’idée du cercle. Concevons cependant que de cette infinité de paires deux seulement existent, savoir D et E. Alors à coup sûr leurs idées aussi existent non pas seulement en tant qu’elles sont seulement incluse dans l’idée du cercle, mais aussi en tant qu’elles enveloppent l’existence de ces rectangles, ce qui fait qu’elles se distinguent des autres idées des autres rectangles.

-

E2 Proposition 9

L’idée d’une chose singulière existant en acte a pour cause la substance-dieu, non en tant qu’elle est infinie, mais en tant qu’on la considère affectée par une autre idée de chose singulière existant en acte, idée dont également la substance-dieu est cause, en tant qu’elle est affectée par une autre troisième, et ainsi à l’infini.

-

E2 Proposition 9 Démonstration

L’idée d’une chose singulière existant en acte est un mode singulier du penser singulier et distinct des autres (par E2p8c & E2p8s), et par suite (par E2p6) elle a pour cause la substance-dieu en tant seulement qu’elle est chose pensante. Et non pas (par E1p28) en tant qu’elle est chose pensante absolument, mais en tant qu’on la considère affectée d’un autre mode de penser ; et de ce dernier également la substance-dieu est cause en tant qu’elle est affectée d’un autre mode de penser, et ainsi à l’infini. Or l’ordre et la connexion des idées (par E2p7) est le même que l’ordre et la connexion des causes ; donc de toute idée singulière c’est une autre idée, autrement dit la substance-dieu en tant qu’on la considère affectée d’une autre idée qui est cause, et de celle-ci aussi en tant qu’elle est affectée d’une autre, et ainsi à l’infini. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 9 Corollaire

Tout ce qui arrive dans l’objet singulier d’une quelconque idée, il y a en a la connaissance en la Substance-Dieu en tant seulement qu’elle a l’idée de ce même objet.

-

E2 Proposition 9 Démonstration corollaire

De tout ce qui arrive dans l’objet d’une idée quelconque, il y a une idée en la substance-dieu (par E2p3) non en tant qu’elle est infinie, mais en tant qu’on la considère affectée d’une autre idée de chose singulière (par E2p9) ; mais (par E2p7) l’ordre et la connexion des idées est le mêmes que l’ordre et la connexion des choses ; donc la connaissance de ce qui arrive dans un certain objet singulier sera en la substance-dieu, en tant seulement qu’elle a l’idée de cet objet. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 10

A l’essence de l’être humain n’appartient pas l’être de la substance, autrement dit, la substance ne constitue pas la forme de l’être humain.

-

E2 Proposition 10 Démonstration

En effet, l’être de la substance enveloppe l’existence nécessaire (E1p7). Si donc à l’essence de l’être humain appartenait l’être de la substance, une fois donc qu’il y a la substance il y aurait nécessairement l’être humain (E2d2), et par conséquent l’être humain existerait nécessairement, ce qui (E2a1) est absurde. Donc, etc. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 10 Scolie

Cette Proposition se démontre aussi par E1p5, à savoir qu’il n’y a pas deux substances de même nature. Et comme il peut exister plusieurs êtres humains, c’est donc que ce qui constitue la forme de l’être humain, ce n’est pas l’être de la substance. Cette Proposition est en outre évidente à partir des autres propriétés de la substance, à savoir, qu’elle est de sa nature infinie, immuable, indivisible, etc., comme chacun peut aisément voir.

-

E2 Proposition 10 Corollaire

De là suit que l’essence de l’être humain est constituée de modifications précises des attributs de la substance-dieu. Car l’être de la substance (E2p10) n’appartient pas à l’essence de l’être humain. Celle-ci est donc quelque chose (E1p15) qui est en la substance-dieu, et qui sans la substance-dieu ne peut ni être ni se concevoir, autrement dit (E1p25c) une affection ou un mode qui exprime la nature de la substance-dieu d’une manière précise et déterminée.

-

E2 Proposition 10 Scolie 2

Tous, à coup sûr, doivent concéder que sans la substance-dieu rien ne peut ni être ni se concevoir. Car tous reconnaissent que la substance-dieu, de toutes choses, est la cause unique, c’est-à-dire que la substance-dieu non seulement est la cause des choses selon le devenir, comme on dit, mais aussi selon l’être. Or en même temps la plupart d’entre eux disent qu’appartient à l’essence d’une chose ce sans quoi la chose ne peut ni être ni se concevoir ; et par suite ils croient, ou bien que la nature de la substance-dieu appartient à l’essence des choses créées, ou bien que les choses créées peuvent être ou se concevoir sans la substance-dieu, ou bien, ce qui est plus certain, ils ne sont pas assez d’accord avec eux-mêmes. Ce dont la cause, je crois, fut qu’ils n’observèrent pas l’ordre du philosopher. Car la nature de la substance-dieu, qu’ils devaient contempler avant tout chose parce qu’elle est antérieure tant dans la connaissance que par nature, ils l’ont cru venir en dernier dans l’ordre de la connaissance, et que les choses appelées objets des sens passaient avant tout; d’où vint que, tant qu’ils contemplèrent les choses naturelles, il n’y eut rien à quoi ils pensèrent moins qu’à la nature de la substance-dieu, et, quand ensuite ils poussèrent leur esprit à contempler la nature de la substance-dieu, il n’y eut rien à quoi ils purent moins penser qu’à leurs premières fictions, sur lesquelles ils avaient échafaudé la connaissance des choses de la nature, vu que ces fictions ne pouvaient en rien les aider à connaître la nature de la substance-dieu; il n’y a donc pas à s’étonner s’ils se sont un peu partout contredits. Mais je lasse cela. Car mon intention ici a été seulement de donner la raison pour laquelle je n’ai pas dit qu’appartient à l’essence d’une chose ce sans quoi la chose ne peut ni être ni se concevoir ; c’est parce que les choses singulières ne peuvent sans la substance-dieu ni être ni se concevoir, et pourtant la substance-dieu n’appartient pas à leur essence ; mais j’ai dit que nécessairement, constitue l’essence d’une chose ce dont la présence pose la chose, et dont la suppression supprime la chose; ou encore, ce sans quoi la chose, et inversement ce qui sans la chose, ne peut ni être, ni se concevoir.

-

E2 Proposition 11

Le premier à constituer l’être actuel de la mens humaine n’est autre que l’idée d’une certaine chose singulière existant en acte.

-

E2 Proposition 11 Démonstration

L’essence de l’être humain (E2p10c) est constituée de certains modes des attributs de la substance-dieu ; savoir (E2a2) par des modes du penser ; de tous ces modes (E2a3) le premier, par nature, est l’idée, et il faut qu’il y ait l’idée pour que les autres modes (auxquelles donc l’idée est, par nature, antérieure) soient dans le même dans cet individu (E2a3). Et par suite, le premier à constituer l’être d’une mens humaine, est donc une idée. Mais pas l’idée d’une chose non existante. Car alors (E2p8c) l’idée elle-même ne pourrait être dite exister ; ce sera donc l’idée d’une chose existant en acte. Mais pas d’une chose infinie ; car une chose infinie (E1p21 & E1p22) doit toujours nécessairement exister. Or cela (E2a1) est absurde; donc ce qui constitue en premier l’être actuel de la mens humaine, c’est l’idée d’une chose singulière existant en acte. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 11 Corollaire

Il suit de là que la mens humaine est une partie de l’intellect infini de la substance-dieu ; et conséquemment, quand nous disons que la mens humaine perçoit telle ou telle chose, nous ne disons rien d’autre sinon que la substance-dieu, non en tant qu’elle est infinie, mais en tant qu’elle s’explique par la nature de la mens humaine, ou constitue l’essence de la mens humaine, a telle ou telle idée, et quand nous disons que la substance-dieu a telle ou telle idée, non en tant seulement qu’elle constitue la nature de la mens humaine, mais en tant qu’elle a, outre cette mens, et conjointement à elle, l’idée d’une autre chose, alors nous disons que la mens humaine perçoit une chose partiellement ou inadéquatement. Il suit de là que la mens humaine est une partie de la compréhension infini de la substance-dieu.

-

E2 Proposition 11 Scolie

Ici les lecteurs se trouveront sans doute dans l’embarras, et beaucoup de choses leur viendront à l’esprit qui les arrêteront ; c’est pourquoi je les prie d’avancer à pas lents avec moi et de ne pas portre de jugement avant d’avoir tout lu.

-

E2 Proposition 12

Tout ce qui arrive dans l’objet de l’idée constituant la mens humaine doit être perçu par la mens humaine, autrement dit, il y en aura nécessairement une idée dans la mens : C’est-à-dire, si l’objet de l’idée constituant la mens humain est un corps, il ne pourra rien arriver dans ce corps qui ne soit perçu par la mens.

-

E2 Proposition 12 Démonstration

En effet, de tout ce qui arrive dans l’objet d’une idée quelconque, la connaissance est nécessairement en la substance-dieu (E2p9c), en tant qu’on la considère comme affectée de l’idée de cet objet, c’est-à-dire (E2p11) en tant qu’elle constitue la mens d’une certaine chose. Donc, de tout ce qui arrive dans l’objet de l’idée constituant la mens humaine, la connaissance est en la substance-dieu, en tant qu’elle constitue la nature de la mens humaine, c’est-à-dire (E2p11c) la connaissance de cette chose sera nécessairement dans la mens, autrement dit la mens la perçoit. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 12 Scolie

Cette proposition est rendue évidente encore et se comprend plus clairement par le scolie de la proposition 7, (E2p7s) qu’on aille regarder.

-

E2 Proposition 13

L’objet de l’idée constituant la mens humaine est le corps, autrement dit un mode de l’extension bien précis existant en acte, et rien d’autre.

-

E2 Proposition 13 Démonstration

Si en effet le corps n’était pas l’objet de la mens humaine, les idées des affections du corps ne seraient pas en la substance-dieu (E2p9c) en tant qu’elle constituerait notre mens, mais en tant qu’elle constituerait la mens d’une autre chose, c’est-à-dire (E2p11c) que les idées des affections du corps ne seraient pas dans notre mens ; or (E2a4) nous avons les idées des affections du corps. Donc l’objet de l’idée constituant la mens humaine est le corps tel qu’il existe en acte (E2p11). Ensuite, s’il y avait outre le corps encore un autre objet de la mens, comme il n’existe rien (E1p36) d’où ne suive quelque effet, il devrait y avoir nécessairement dans notre mens (E2p13) une idée de cet effet ; or (E2a5) nulle idée n’en est donnée. Donc l’objet de notre mens est le corps existant et rien d’autre. CQFD

-

E2 Proposition 13 Corollaire

De là suit que l’être humain consiste en mens et en corps et que le corps humain existe ainsi que nous le sentons.

-

E2 Proposition 13 Scolie

Par là nous comprenons non seulement que la mens humaine est unie au corps, mais aussi ce qu’il faut entendre par l’union de la mens et du corps. Mais quant à comprendre la mens adéquatement, c’est-à-dire distinctement, nul ne le pourra s’il ne connaît d’abord adéquatement la nature de notre corps. Car ce que nous avons montré jusqu’ici ce est tout à fait commun et ne se rapporte pas plus aux êtres humains qu’aux autres individus, lesquels sont tous animés, bien qu’à des degrés divers. Car d’une chose quelconque il y a nécessairement une idée en la substance-dieu dont la substance-dieu est la cause de la même façon qu’elle l’est de l’idée du corps humain; et par suite tout ce que nous avons dit de l’idée du corps humain, il faut le dire nécessairement de l’idée d’une chose quelconque. Et pourtant nous ne pouvons pas nier non plus que les idées diffèrent entre elles comme les objets eux-mêmes, et que l’une l’emporte sur l’autre et contient plus de réalité, pour autant que l’objet de l’une emporte sur l’objet de l’autre et contient plus de réalité ; et c’est pourquoi, pour déterminer en quoi la mens humaine diffère des autres et en quoi elle l’emporte sur les autres, il nous est nécessaire de connaître la nature de son objet, c’est-à-dire, comme nous l’avons dit, du corps humain. Mais cette nature, je ne peux l’expliquer ici et cela n’est pas nécessaire pour ce que je veux démontrer. Je dis pourtant de façon général que, plus un corps l’emporte sur les autres par son aptitude à agir et à pâtir de plus de manières à la fois, plus sa mens l’emporte sur les autres par son aptitude à percevoir plus de choses à la fois ; et, plus les actions d’un corps dépendent de lui seul, et moins il y a d’autres corps qui concourent avec lui pour agir, plus sa mens est apte à comprendre distinctement. Par là nous pouvons connaître en quoi une mens l’emporte sur les autres; puis voir aussi la cause pour laquelle nous n’avons de notre corps qu’une connaissance tout à fait confuse, et plusieurs autres choses que je déduirai par la suite de tout cela. C’est pourquoi j’ai jugé qu’il valait la peine d’expliquer et démontrer tout cela avec plus de soin; pour cela il est nécessaire de dire auparavant quelques mots sur la nature des corps.

-

E2 Proposition 13 Axiome 1

Tous les corps sont soit en mouvement, soit en repos.

-

E2 Proposition 13 Axiome 2

Chaque corps se meut tantôt plus lentement, tantôt plus rapidement.

-

E2 Proposition 13 Lemme 1

Les corps se distinguent entre eux sous le rapport du mouvement et du repos, de la rapidité et de la lenteur, et non sous le rapport de la substance.

-

E2 Proposition 13 Lemme 1 Démonstration

Je suppose que la première partie va de soi. Et que les corps ne se distinguent pas sous le rapport à la substance, cela est évident, tant par E2p5 que par la E1p8. Mais c’est encore plus claire à partir de E1p15s.

-

E2 Proposition 13 Lemme 2

Tous les corps conviennent en certaines choses.

-

E2 Proposition 13 Lemme 2 Démonstration

En effet tous les corps conviennent en ceci qu’ils impliquent tous le concept d’un seul et même attribut (E2d1); ensuite en ce qu’ils peuvent se mouvoir tantôt plus lentement, tantôt plus vite et, absolument parlant, tantôt se mouvoir, tantôt être au repos.

-

E2 Proposition 13 Lemme 3

Un corps en mouvement ou en repos a dû être déterminé au mouvement ou au repos par un autre corps, qui lui aussi a été déterminé au mouvement ou au repos par un autre, et celui-ci à son tour par un autre, et ainsi à l’infini.

-

E2 Proposition 13 Lemme 3 Démonstration

Les corps (E2d1) sont des choses singulières qui (Lemme I) se distinguent les unes des autres sous le rapport du mouvement et du repos ; et ainsi (E1p28) chacun a dû nécessairement être déterminé au mouvement et au repos par une autre chose singulière, à savoir (E2p6) par un autre corps qui (E2a1) est lui aussi en mouvement ou au repos. Mais cet autre corps aussi (pour la même raison) n’a pu se mouvoir ou être en repos s’il n’a pas été déterminé par un autre au mouvement ou au repos, et celui-ci à son tour (pour la même raison) par un autre, et ainsi à l’infini. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 13 Lemme 3 Corollaire

Il s’ensuit qu un corps en mouvement se meut jusqu’à ce qu’il soit déterminé au repos par un autre corps, et qu’un corps au repos rest aussi a repos jusqu’à ce qu’il soit déterminé au mouvement par un autre corps. Ce qui est aussi connu de soi. En effet, quand je suppose qu’un corps, par exemple A, est en repos, sans porter attention à d’autres corps qui se meuvent, je ne pourrai rien dire du corps A, sinon qu’il est en repos. S’il arrive ensuite que le corps A se meuve, cela n’a certainement pas pu arriver à partir du fait qu’il était en repos; car de ce fait rien ne pouvait s’ensuivre, sinon qu’il resterait en repos. Si au contraire A est supposé se mouvoir, à chaque fois que portons attention à A seulement, nous ne pourrons rien affirmer de lui, sinon qu’il se meut. S’il arrive ensuite que A soit en repos, cela n’a certainement pas pu arriver à partir du mouvement qu’il avait; car de ce mouvement rien ne pouvait s’ensuivre, sinon qu’il resterait en mouvement; c’est pourquoi cela vient d’une chose qui n’était pas dans A, à savoir une cause externe, par laquelle il a été déterminé au repos.

-

E2 Proposition 13 Lemme 3 Axiome 1

Toutes les manières dont un corps est affecté par un autre corps suivent de la nature du corps affecté, et en même temps de la nature du corps qui l’affecte ; de sorte qu’un seul et même corps est mû de manière différente en raison de la différence des corps qui le meuvent, et que par contre, des corps différents sont mus de manière différente par un seul et même corps.

-

E2 Proposition 13 Lemme 3 Axiome 2

Quand un corps en mouvement en frappe un autre qui est en repos sans pouvoir l’écarter, il est réfléchi de manière qu’il continue de se mouvoir, et l’angle que fait la ligne du mouvement de réflexion avec le plan du corps en repos qu’il a frappé sera égal à l’angle que fait la ligne du mouvement d’incidence avec ce même plan.

Quand un corps en mouvement en frappe un autre qui est en repos sans pouvoir l’écarter, il est réfléchi de manière qu’il continue de se mouvoir, et l’angle que fait la ligne du mouvement de réflexion avec le plan du corps en repos qu’il a frappé sera égal à l’angle que fait la ligne du mouvement d’incidence avec ce même plan.Voilà pour les corps les plus simples, ceux qui ne se distinguent entre eux que par le mouvement et le repos, la rapidité et la lenteur: élevons-nous maintenant aux composés.

-

E2 Proposition 13 Lemme 3 Axiome 2 Définition

Quand un certain nombre de corps, de même grandeur ou de grandeur différente, sont pressés par les autres de telle sorte qu’il s’appuient les uns sur les autres ou bien, s’ils sont en mouvement, à la même vitesse ou à des vitesses différentes, qu’ils se communiquent les uns aux autres leurs mouvements selon un certain rapport précis, ces corps, nous les dirons unis entre eux, et nous dirons qu’ils composent tous ensemble un seul corps ou Individu, qui se distingue de tous les autres par cette union entre corps.

-

E2 Proposition 13 Lemme 3 Axiome 3

Selon que les parties d’un individu, c’est-à-dire d’un corps composé, s’appuient les unes sur les autres selon des surfaces plus ou moins grandes, plus il est difficile ou facile de les forcer à changer de place, et par conséquent plus il est difficile ou facile de faire que l’individu lui-même adopte une autre figure. Et par là, j’appellerai durs les corps dont les parties s’appuient les unes sur les autres suivant de grandes surfaces, si c’est suivant de petites surfaces, mous ; et ceux enfin dont les parties se meuvent les unes dans les autres, fluides.

-

E2 Proposition 13 Lemme 4

Si d’un corps, autrement dit d’un individu, composé de plusieurs corps, certains corps se séparent, et qu’en même temps d’autres corps de même nature et en nombre égal viennent prendre leur place, l’individu gardera sa nature d’avant, sans changement de forme.

-

E2 Proposition 13 Lemme 4 Démonstration

Les corps, en effet (E2p13L1), ne se distinguent pas sous le rapport de la substance. Or ce qui constitue la forme d’un individu consiste (E2p13L3a2d) en une union de corps ; et celle-ci (par hypothèse) se maintient en dépit d’un continuel changement de corps. Donc l’individu gardera sa nature d’avant, tant sous le rapport de la substance que sous celui du mode. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 13 Lemme 5

Si les parties composant un individu en arrivent à être plus grandes ou plus petites, mais en proportion telle qu’elles conservent toutes entre elles le rapport de mouvement et de repos qu’elles avaient auparavant, l’Individu semblablement gardera sa nature d’avant, sans changement de forme.

-

E2 Proposition 13 Lemme 5 Démonstration

La démonstration est la même que celle du lemme précédent.

-

E2 Proposition 13 Lemme 6

Si certains corps composant un individu sont forcés de tourner le mouvement qu’ils ont vers une partie, vers une autre partie, mais de telle sorte qu’ils puissent continuer leurs mouvements, et se les communiquer les uns aux autres selon le même rapport qu’avant, l’individu semblablement gardera sa nature, sans changement de forme.

-

E2 Proposition 13 Lemme 6 Démonstration

Cela est évident par soi, car il garde par l’hypothèse tout ce que, dans sa définition, nous avons dit constituer sa forme.

-

E2 Proposition 13 Lemme 7

En outre, un individu ainsi composé garde sa nature, qu’il se meuve en son entier, ou qu’il soit en repos, ou qu’il se meuve vers telle ou telle partie, pourvu que chaque partie garde son mouvement, et le communique aux autres comme auparavant.

-

E2 Proposition 13 Lemme 7 Démonstration

Cela est évident par la définition de l’individu ; voir avant le lemme 4.

-

E2 Proposition 13 Lemme 7 Scolie

Nous voyons donc par là de quelle façon un individu composé peut être affecté de nombre de manières tout en conservant néanmoins sa nature. Et jusqu’à présent nous avons conçu un individu composé seulement de corps qui ne se distinguent entre eux que par le mouvement et le repos, la vitesse et la lenteur, c’est-à-dire qui est composé des corps les plus simples. Si nous en concevons maintenant un autre, composé de plusieurs individus de nature différente, nous trouverons qu’il peut être affecté de plusieurs autres manières, tout en conservant néanmoins sa nature. En effet, puisque chacune de ses parties est composée de plusieurs corps, chacune de ses parties pourra donc (lemme préc.) sans aucun changement de sa nature se mouvoir tantôt plus lentement, tantôt plus vite, et par conséquent communiquer aux autres parties ses mouvements plus lentement ou plus vite. Si, en outre, nous concevons un troisième genre d’individus, composé de ces individus du deuxième genre, nous trouverons qu’il peut être affecté de beaucoup d’autres manières sans changement de sa forme. Et si nous poursuivons ainsi à l’infini, nous concevrons facilement que la Nature tout entière est un seul individu dont les parties, c’est-à-dire tous les corps, varient d’une infinité de façons, sans aucun changement de l’individu tout entier. Et si j’avais eu l’intention de traiter ex professo du corps, j’aurais dû expliquer et démontrer cela plus en détail. Mais j’ai déjà dit que mon projet est autre et que je n’ai présenté cela que parce que j’en puis facilement déduire ce que j’ai décidé de démontrer.

-

E2 Proposition 13 Postulat 1

Le corps humain est composé d’un très grand nombre d’individus (de nature diverse), dont chacun est très composé.

-

E2 Proposition 13 Postulat 2

Des individus dont est composé le corps humain, certains sont fluides, certains mous, et certains, enfin, durs.

-

E2 Proposition 13 Postulat 3

Les individus composant le corps humain, et par conséquent le corps humain lui-même est affecté par les corps extérieurs d’un très grand nombre de manières.

-

E2 Proposition 13 Postulat 4

Le corps humain a, pour se conserver, besoin d’un très grand nombre d’autres corps, qui pour ainsi dire le régénèrent continuellement.

-

E2 Proposition 13 Postulat 5

Quand une partie fluide du corps humain est déterminée par un corps extérieur à venir souvent frapper contre une autre partie molle, elle change la surface de celle-ci, et y imprime comme des traces du corps extérieur qui la pousse.

-

E2 Proposition 13 Postulat 6

Le corps humain peut mouvoir les corps extérieur d’un très grand nombre de manières, et les disposer d’un très grand nombre de manières.

-

E2 Proposition 14

La mens humaine est apte à percevoir un très grand nombre de choses, et d’autant plus apte que son corps peut être disposé d’un plus grand nombre de manières.

-

E2 Proposition 14 Démonstration

En effet le corps humain, (Post. 3 et 6) est affecté par les corps extérieurs d’un très grand nombre de manières et est disposé de façon à affecter les corps extérieurs d’un très grand nombre de manières. Mais tout ce qui arrive dans le corps humain (E2p12), la mens humaine le perçoit nécessairement ; donc la mens humaine est apte à percevoir un très grand nombre de choses et d’autant plus apte, etc. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 15

L’idée qui constitue l’être formel de la mens humaine est non pas simple, mais composée d’un très grand nombre d’idées.

-

E2 Proposition 15 Démonstration

L’idée qui constitue l’être formel de la mens humaine c’est l’idée du corps (E2p13), lequel (E2p13P1) est composé d’un très grand nombre d’individus très composés. Or de chaque individu composant le corps, il y a nécessairement une idée en la substance-dieu (E2p8c) ; donc (E2p7) l’idée du corps humain est composée de ces très nombreuses idées des parties composantes. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 16

Quelle que soit la manière dont le corps humain est affecté par les corps extérieurs, son idée doit impliquer la nature du corps humain, et en même temps la nature du corps extérieur.

-

E2 Proposition 16 Démonstration

En effet, toutes les manières dont un corps est affecté suivent de la nature du corps affecté et en même temps de celle du corps qui l’affecte (E2p13L3a1) ; donc leur idée (E1a4) implique nécessairement la nature de l’un et l’autre corps ; et ainsi l’idée de l’affection qu’éprouve le corps humain, quand il est affecté d’une manière quelconque par un corps extérieur, implique la nature du corps humain et celle du corps extérieur. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 16 Corollaire 1

De là suit, premièrement, que la mens humaine perçoit la nature d’un très grand nombre de corps en même temps que la nature de son corps.

-

E2 Proposition 16 Corollaire 2

Il suit, deuxièmement, que les idées que nous avons des corps extérieurs indiquent plus l’état de notre corps que la nature des corps extérieurs ; ce que j’ai expliqué par de multiples exemples dans l’Appendice de la première partie.

-

E2 Proposition 17

Si le corps humain est affecté d’une façon qui enveloppe la nature d’un corps extérieur, la mens humaine considérera ce corps extérieur comme existant en acte, ou comme lui étant présent, jusqu’à ce que le corps soit affecté d’un affect qui exclue l’existence ou la présence de ce même corps.

-

E2 Proposition 17 Démonstration

C’est évident, car, aussi longtemps que le corps humain est ainsi affecté, la mens humaine (E2p12) contemplera cette affection du corps, c’est-à-dire (E2p16) aura l’idée d’une modification existant en acte qui implique la nature du corps extérieur ; c’est-à-dire qu’elle aura une une idée qui n’exclut pas, mais pose l’existence ou la présence de la nature du corps extérieur, et ainsi (E2p16c1) contemplera le corps extérieur comme existant en acte, ou comme présent, jusqu’à ce qu’elle soit affecté, etc. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 17 Corollaire

Les corps extérieurs par lesquels le corps humain a été affecté une fois, même s’ils n’existent plus et ne sont plus présents, ls mens pourra les contempler pourtant comme s’ils étaient présents.

-

E2 Proposition 17 Démonstration corollaire

Lorsque les corps extérieurs déterminent les parties fluides du corps humain à venir frapper souvent contre les parties molles, ils changent les surfaces de celles-ci (E2p13P5) ; ce qui fait (E2p13L3a2) que les parties fluides sont réfléchies d’une autre manière qu’à l’accoutumé, et que, plus tard encore, lorsqu’elles rencontrent par leur mouvements spontanés ces surfaces nouvelles, elles sont réfléchies de la même manière que quand elles ont été poussées vers ces surfaces par les corps extérieurs ; et par conséquent, tandis qu’elles poursuivent leur mouvement ainsi réfléchies, elles affectent le corps humain de la même manière, ce dont la mens (E2p12) formera de nouveau la pensée ; c’est-à-dire (E2p17) la mens contemplera de nouveau le corps extérieur comme présent ; et cela toutes les fois que les parties fluides du corps humain rencontreront par leur mouvement spontané les mêmes surfaces. C’est pourquoi, même si les corps extérieurs par lesquels le corps humain a été affecté une fois n’existent plus, la mens les considérera pourtant comme présents, aussi souvent que cette action du corps se répétera. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 17 Scolie

Nous voyons ainsi comment il peut arriver que nous considérions comme présent ce qui n’est pas, comme c’est souvent le cas. Et il peut se faire que cela arrive encore pour d’autres causes, mais il me suffit ici d’en avoir montré une seule par laquelle je puisse expliquer la chose comme si je l’avais montrée par sa vraie cause ; je ne crois pas pour autant être très éloigné de la vraie, puisque tous les postulats que j’ai admis, ne contiennent à peu près rien qui ne soit établi par l’expérience, de laquelle il ne nous est plus permis de douter dès lors que nous avons montré que le corps humain existe tel que nous le sentons (E2p13c). En outre (E2p17c et E2p16c2), nous comprenons clairement quelle différence il y a entre l’idée, par exemple de Pierre, qui constitue l’essence de la mens de Pierre lui-même et l’idée du même Pierre qui est dans un autre homme, disons Paul. La première en effet exprime directement l’essence du corps de Pierre, et elle n’implique l’existence qu’aussi longtemps que Pierre existe ; mais la seconde indique plutôt l’état du corps de Paul que la nature de Pierre, et, par suite, tant que durera cet état du corps de Paul, la mens de Paul considère Pierre comme s’il lui était présent, même s’il n’existe plus. En outre, pour employer les mots en usage, les affections du corps humain dont les idées représentent les corps extérieurs comme nous étant présents, nous l’appellerons imgaes des choses même si elles ne reproduisent pas les figures des choses. Et, quand la mens contemple les corps de cette façon, nous dirons qu’elle imagine. Et ici, pour commencer d’indiquer ce que c’est que l’erreur, je voudrais faire observer que les imaginations de la mens considérées en elles-mêmes ne contiennent aucune erreur ; autrement dit, si la mens se trompe, ce n’est pas du fait qu’elle imagine ; mais c’est seulement en tant qu’elle est considérée comme privée d’une idée qui exclue l’existence de ces choses qu’elle imagine comme lui étant présentes. En effet si la mens, pendant qu’elle imagine comme lui étant présentes des choses qui n’existent pas, savait en même temps que ces choses n’existent pas en réalité, elle attribuerait cette puissance d’imaginer à une vertu de sa nature, et non point à un vice ; surtout si cette faculté d’imaginer dépendait de sa seule nature, c’est-à-dire (E1d7) si cette faculté qu’a la mens d’imaginer était libre.

-

E2 Proposition 18

Si le corps humain a été affecté une fois par deux ou plusieurs corps simultanément, quand ensuite la mens imaginera l’un d’entre eux, elle se souviendra immédiatement des autres aussi.

-

E2 Proposition 18 Démonstration

La mens (E2p17c) imagine un corps pour la cause suivante: le corps humain est affecté et disposé par les traces d’un corps extérieur de la même manière dont il avait été affecté lorsque quelques-unes de ses parties furent mis en mouvement par ce corps extérieur ; mais (par hypothèse) le corps avait alors été disposé de façon que la mens imaginât deux deux corps en même temps, elle les imaginera donc encore par la suite tous les deux en même temps, et lorsqu’elle imaginera l’un des deux, elle se souviendra immédiatement de l’autre aussi. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 18 Scolie

Par là nous comprenons clairement ce qu’est la mémoire. Elle n’est rien d’autre qu’un certain enchaînement d’idées, enveloppant la nature de choses extérieures au corps humain, enchaînement qui se produit dans la mens selon l’ordre et l’enchaînement des affections du corps humain. Je dis premièrement que c’est un enchaînement d’idées qui ne font qu’impliquer la nature des choses extérieures au corps humain, main non pas d’idées qui expliquent la nature de ces choses. En effet, il s’agit en réalité (E2p16), d’idées d’affections du corps humain qui impliquent la nature aussi bien de celui-ci que des corps extérieurs. Je dis deuxièmement que cet enchaînement se se produit selon l’ordre et l’enchaînement des affections du corps humain, pour le distinguer de l’enchaînement d’idées qui se produit selon l’ordre de l’entendement, où la mens perçoit les choses par leurs causes premières et qui est le même pour tous les êtres humains. Et par là, en outre, nous comprenons clairement pourquoi la mens, de la pensée d’une chose, passe aussitôt à la pensée d’une autre qui n’a aucune ressemblance avec la première; par exemple, de la pensée du mot pomum, un Romain passera aussitôt à la pensée d’un fruit qui n’a aucune ressemblance ni rien de commun avec ce son articulé, si ce n’est que le corps de ce Romain a souvent été affecté par les deux à la fois, c’est-à-dire que cet homme a souvent entendu le mot pomum, alors qu’il voyait le fruit, et ainsi chacun passera d’une pensée à une autre, selon la façon dont, dans son corps, l’habitude a ordonné les images des choses. En effet, si un soldat, par exemple, a vu sur le sable les traces d’un cheval, il passera de la pensée du cheval à celle du cavalier, et de là à la pensée de la guerre, etc. Mais un paysan passera de la pensée du cheval à celle de la charrue, du champ, etc. ; et ainsi chacun passera d’une pensée a telle ou telle autre selon l’habitude qu’il a prise de joindre et d’enchaîner les images de telle ou telle façon.

-

E2 Proposition 19

La mens humaine ne connaît le corps humain lui-même et ne sait qu’il existe que par les idées des affections dont le corps est affecté.

-

E2 Proposition 19 Démonstration

En effet, la mens humaine est l’idée ou connaissance même du corps humain (E2p13) laquelle (E2p9) est en la substance-dieu en tant qu’on la considère affecté d’une autre idée de chose singulière ; ou bien, comme (E2p13P4) le corps humain a besoin d’un très grand nombre de corps par lesquels il est continuellement comme régénéré, et que l’ordre et la connexion des idées sont les mêmes (E2p7) que l’ordre et la connexion des causes, cette idée sera en la substance-dieu en tant qu’on la considère comme affecté des idées d’un très grand nombre de choses singulières. C’est pourquoi la substance-dieu a l’idée du corps humain, autrement dit connaît le corps humain, en tant qu’elle est affectée d’un très grand nombre d’autres idées et non en tant qu’elle constitue la nature de la mens humaine, c’est-à-dire (E2p11c) que la mens humaine ne connaît pas le corps humain. Mais les idées des affections du corps sont en la substance-dieu en tant qu’elle constitue la nature de la mens humaine, autrement dit, la mens humaine perçoit ces affections (E2p12); et par conséquent elle perçoit le corps humain lui-même (E2p16) et le perçoit comme existant en acte (E2p17). C’est donc dans cette mesure seulement que la mens humaine perçoit le corps humain lui-même. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 20

De la mens humaine aussi il y a en la substance-dieu une idée ou connaissance, qui suit en la substance-dieu de la même manière et se rapporte à la substance-dieu de la même manière que l’idée ou connaissance du corps humain.

-

E2 Proposition 20 Démonstration

Le penser est un attribut de la substance-dieu (E2p1), et par suite (E2p3), tant d’elle que de toutes ses affections et par conséquent de la mens humaine aussi (E2p11), il doit nécessairement y avoir une idée en la substance-dieu.

Ensuite, qu’il y ait en la substance-dieu cette idée ou connaissance de la mens, cela suit de la substance-dieu non en tant qu’elle est infinie, mais en tant qu’elle est affectée par une autre idée de chose singulière (E2p9). Mais l’ordre et la connexion des idées est le même que l’ordre et la connexion des choses (E2p7) ; donc cette idée ou connaissance de la mens suit en la substance-dieu, et se rapporte à la substance-dieu, de la même manière que l’idée ou connaissance du corps. C.Q.F.D. -

E2 Proposition 21

Cette idée de la mens est unie à la mens de la même manière que la mens elle-même est unie au corps.

-

E2 Proposition 21 Démonstration

Que la mens est unie au corps, nous l’avons montré de ce que le corps est l’objet de la mens (E2p12 et E2p13), et par suite, pour cette même raison, l’idée de la mens est nécessairement unie avec son objet, c’est-à-dire avec la mens elle-même de la même manière que la mens est unie au corps. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 21 Scolie

Cette proposition se comprend beaucoup plus clairement à partir de ce qui est dit dans le scolie de la proposition 7 ; en effet, nous y avons montré que l’idée du corps et le corps, c’est-à-dire (E2p13) la mens et le corps, sont un seul et même individu qui est conçu tantôt sous l’attribut du penser, tantôt sous celui de l’extension ; c’est pourquoi l’idée de la mens et la mens elle-même sont une seule et même chose qui est conçue sous un seul et même attribut, à savoir celui du penser. Il y a, dis-je, une idée de la mens et la mens elle-même qui suivent en la substance-dieu avec la même nécessité de la même puissance de penser. Car, en réalité, l’idée de la mens, c’est-à-dire l’idée de l’idée, n’est rien d’autre que la forme de l’idée, en tant que l’on considère cette idée comme un mode du penser, abstraction faite de sa relation avec l’objet ; car dès qu’on sait quelque chose, on sait par là même, qu’on le sait, et on sait en même temps qu’on sait qu’on sait, et ainsi à l’infini. Mais ce point sera traité plus tard.

-

E2 Proposition 22

La mens humaine perçoit non seulement les affections du corps, mais aussi les idées de ces affections.

-

E2 Proposition 22 Démonstration

Les idées des idées des affections suivent en la substance-dieu de la même manière et se rapportent à la substance-dieu de la même manière que les idées mêmes des affections ; ce qui se démontre comme la proposition 20. Or les idées des affections du corps sont dans la mens humaine (E2p12), c’est-à-dire (E2p11c) en la substance-dieu en tant qu’elle constitue l’essence de la mens humaine : donc les idées de ces idées seront en la substance-dieu en tant qu’elle a la connaissance ou l’idée de la mens humaine, c’est-à-dire (E2p21) dans la mens humaine elle-même qui, pour cette raison, ne perçoit pas seulement les affections du corps, mais aussi les idées de ces affections. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 23

La mens ne se connaît elle-même que dans la mesure où elle perçoit les idées des affections du Corps.

-

E2 Proposition 23 Démonstration

L’idée ou connaissance de la mens (E2p20) suit en la substance-dieu de la même manière, et se rapporte à la substance-dieu de la même manière, que l’idée ou connaissance du corps. Or puisque (E2p19) la mens humaine ne connaît pas le corps humain lui-même ; c’est-à-dire (E2p11c) puisque la connaissance du corps humain ne se rapporte pas à la substance-dieu en tant qu’elle constitue la nature de la mens humaine, c’est donc que la connaissance de la mens ne se rapporte pas non plus à la substance-dieu en tant qu’elle constitue l’essence de la mens humaine ; et ainsi (E2p11c) la mens humaine, dans cette mesure, ne se connaît pas elle-même. Ensuite, des affections dont le corps est affecté, les idées impliquent la nature de ce corps humain lui-même (E2p16), c’est-à-dire (E2p13) conviennent avec la nature de la mens ; et donc la connaissance de ces idées enveloppera nécessairement la connaissance de la mens ; or (E2p22) la connaissance de ces idées se trouve dans la mens humaine elle-même ; donc la mens humaine, dans cette mesure seulement, se connaît soi-même. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 24

La mens humaine n’implique pas la connaissance adéquate des parties composant le corps humain.

-

E2 Proposition 24 Démonstration

Les parties composant le corps humain n’appartiennent pas à l’essence du corps lui-même, si ce n’est en tant qu’elles se communiquent les unes aux autres leurs mouvements suivant un certain rapport précis (E2p13l3cd) et non pas en tant qu’elles peuvent être considérées comme des individus, sans relation avec le corps humain. En effet, les parties du corps humain (E2p13p1) sont des individus très composés dont les parties (E2p13l4) peuvent être séparées du corps humain, celui-ci conservant complètement sa nature et sa forme, et peuvent (E2p13l3a1) communiquer leurs mouvement à d’autres corps selon un autre rapport; et par suite, (E2p3) l’idée ou la connaissance de chaque partie sera en la substance-dieu et cela, plus précisément (E2p9) en tant qu’elle est considérée comme affecté de l’idée d’une autre chose singulière, qui selon l’ordre de la nature est antérieure à cette partie (E2p7). Et cela, il faut le dire aussi de n’importe quelle partie de l’individu qui entre dans la composition du corps humain ; et par suite la connaissance de chacune des parties qui composent le corps humain est en la substance-dieu en tant qu’elle est affectée d’un très grand nombre d’idées de choses, et non en tant qu’elle a seulement l’idée du corps humain, c’est-à-dire (E2p13) l’idée qui constitue la nature de la mens humaine ; et, ainsi, la mens humaine (E2p11c) n’implique pas la connaissance adéquate des parties composant le corps humain. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 25

L’idée d’une quelconque affection du corps humain n’implique pas la connaissance adéquate du corps extérieur.

-

E2 Proposition 25 Démonstration

L’idée d’une affection du corps humain enveloppe la nature du corps extérieur, nous l’avons montré (E2p16), en tant que le corps extérieur détermine d’une certaine manière précise le corps humain lui-même. Mais, en tant que le corps extérieur est un individu qui ne se rapporte pas au corps humain, son idée ou sa connaissance en est en la substance-dieu (E2p9) en tant qu’on considère la substance-dieu affecté de l’idée d’une autre chose, laquelle (E2p7) est antérieure par nature à ce corps extérieur. Et donc la connaissance adéquate du corps extérieur n’est donc pas en la substance-dieu en tant qu’elle a l’idée de l’affection du corps humain, autrement dit l’idée d’une affection du corps humain n’implique pas la connaissance adéquate du corps extérieur. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 26

La mens humaine ne perçoit aucun corps extérieur comme existant en acte, si ce n’est par des idées des affections de son propre corps.

-

E2 Proposition 26 Démonstration

Si le corps humain n’a été affecté d’aucune manière par un certain corps extérieur, l’idée du corps humain (E2p7), c’est-à-dire (E2p13) la mens humaine, n’a été affectée non plus d’aucune façon par l’idée de l’existence de ce corps ; autrement dit, elle-ne perçoit d’aucune façon l’existence de ce corps extérieur. Mais dans la mesure ou le corps humain est affecté de quelque façon par un corps extérieur, elle perçoit corps extérieur (E2p16c1). C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 26 Corollaire

En tant que la mens humaine imagine un corps extérieur, elle n’en a pas la connaissance adéquate.

-

E2 Proposition 26 Corollaire Démonstration

Lorsque la mens humaine contemple les corps extérieurs par des idées des affections de son propre corps, nous disons qu’elle imagine (E2p17s) ; et la mens ne peut imaginer d’une autre manière les corps extérieurs comme existant en acte (E2p26). Par suite (E2p25), en tant que la mens humaine imagine des corps extérieurs, elle n’en a pas la connaissance adéquate. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 27

L’idée d’une affection quelconque du corps humain n’implique pas la connaissance adéquate du corps humain lui-même.

-

E2 Proposition 27 Démonstration

Toute idée d’une affection quelconque du corps humain implique la nature du corps humain dans la mesure où ce corps humain est considéré comme affecté d’une certaine façon (E2p16). Mais dans la mesure où le corps humain est un individu qui peut être affecté de multiples façons, son idée, etc. (E2p25d).

-

E2 Proposition 28

Les idées des affections du corps humain, en tant qu’elles se rapportent seulement à la mens humaine, ne sont pas claires et distinctes mais confuses.

-

E2 Proposition 28 Démonstration

En effet, les idées des affections du corps humain impliquent (E2p16) aussi bien la nature des corps extérieurs que celle du corps humain lui-même, et elles doivent impliquer non seulement la nature du corps humain, mais aussi celle de ses parties ; car de fait les affections sont des façons (E2p13P3) dont sont affectées les parties du corps humain,et par conséquent le corps tout entier. Mais (E2p24 et E2p25) la connaissance adéquate des corps extérieurs, comme celle des parties qui composent le corps humain, est en la substance-dieu en tant qu’elle est considérée non comme affecté de la mens humaine, mais comme affecté d’autres idées. Donc les idées de ces affections, en tant qu’elles se rapportent à la mens humaine seule, sont comme des conséquences sans prémisses, c’est-à-dire (comme il est connu de soi) des idées confuses. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 28 Scolie

On démontre de la même façon que l’idée qui constitue la nature de la mens humaine n’est pas, considérée en elle-même, claire et distincte ; de même que l’idée de la mens humaine, et les idées des idées des affections du corps humain, en tant qu’elles sont rapportées à la mense seule, ne sont pas non plus claires et distinctes, ce que chacun peut voir aisément.

-

E2 Proposition 29

L’idée de l’idée d’une affection quelconque du corps humain n’implique pas la connaissance adéquate de la mens humaine

-

E2 Proposition 29 Démonstration

En effet, l’idée d’une affection du corps humain (E2p27) n’implique pas la connaissance adéquate de ce corps, autrement dit elle n’en exprime pas adéquatement la nature, c’est-à-dire (E2p13) qu’elle ne s’accorde pas adéquatement avec la nature de la mens; et ainsi (E1a6), l’idée de cette idée n’exprime pas adéquatement la nature de la mens humaine, autrement dit n’en implique pas la connaissance adéquate. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 29 Corollaire

De là suit que la mens humaine, chaque fois qu’elle perçoit les choses selon l’ordre commun de la nature, a une connaissance non pas adéquate, mais seulement confuse et mutilée, de soi-même, de son corps, et des corps extérieurs. En effet la mens ne se connaît elle-même si ce n’est en ce qu’elle perçoit les idées des affections du corps (E2p23). Quant à son corps (E2p19), elle ne le perçoit que par les idées mêmes de ces affections, par lesquelles seules (E2p26) elle perçoit aussi les corps extérieurs ; et ainsi, en tant qu’elle a ces idées, elle n’a de connaissance adéquate ni d’elle-même (E2p29), ni de son corps (E2p27), ni des corps extérieurs (E2p25); elle en a seulement (E2p28 et E2p28s)une connaissance mutilée et confuse. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 29 Scolie

Je dis expressément que la mens humaine a une connaissance non pas adéquate, mais seulement confuse, de soi-même, de son corps et des corps extérieurs, chaque fois qu’elle perçoit les choses selon l’ordre commun de la nature ; c’est-à-dire toutes les fois qu’elle est déterminée de l’extérieur, par le hasard des rencontres, à se représenter ceci ou cela ; et non pas toutes les fois qu’elle est déterminée de l’intérieur, c’est-à-dire parce qu’elle considère à la fois plusieurs choses, afin de comprendre leurs convenances, leurs différences et leurs oppositions ; en effet, toutes les fois qu’elle est disposée de l’intérieur de cette façon ou une autre, alors elle considère les choses clairement et distinctement, comme je le montrerai par la suite

-

E2 Proposition 30

De la durée de notre corps,, nous ne pouvons avoir qu’une connaissance tout à fait inadéquate.

-

E2 Proposition 30 Démonstration

La durée de notre corps ne dépend pas de son essence (E2a1), ni non plus de la nature absolue de la substance-dieu (E1p21). Mais (E1p28) il est déterminé à exister et à opérer par telles causes, qui elles aussi ont été déterminées par d’autres à exister et à opérer d’une manière bien précise et déterminée, et celles-ci à leur tour par d’autres, et ainsi à l’infini. La durée de notre corps dépend donc de l’ordre commun de la nature et de la constitution des choses. Quant à la façon dont les choses sont constituées, la connaissance adéquate en est en la substance-dieu en tant qu’elle a les idées de toutes choses, et non en tant qu’elle a seulement l’idée du corps humain (E2p9c). C’est pourquoi la connaissance de la durée de notre corps est tout à fait inadéquate en la substance-dieu, en tant qu’elle est considéré comme constituant la nature de la mens humaine, c’est-à-dire (E2p11c) que cette connaissance est dans notre mens tout à fait inadéquate. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 31

De la durée des choses singulières qui sont en dehors de nous, nous ne pouvons avoir qu’une connaissance tout à fait inadéquate

-

E2 Proposition 31 Démonstration

En effet, chaque chose singulière , tout comme le corps humain, doit être déterminée par une autre chose singulière à exister et à opérer de façon précise et déterminée ; et celle-ci à son tour par une autre, et ainsi à l’infini (E1p28). Or, puisque nous avons démontré dans la proposition précédente, à partir de cette propriété commune des choses singulières, que nous n’avons de la durée de notre corps qu’une connaissance tout à fait inadéquate, il faudra donc conclure me même à propos de la durée des choses singulières, à savoir, que nous n’en pouvons avoir qu’une connaissance tout à fait inadéquate. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 31 Corollaire

De là suit que toutes les choses particulières sont contingentes et corruptibles. Car nous ne pouvons avoir de leur durée aucune connaissance adéquate (E2p30), et c’est ce qu’il nous faut entendre par contingence des choses et la possibilité de leur corruption (E1p33s). Car (E1p29) à part cela il n’y a rien de contingent.

-

E2 Proposition 32

Toutes les idées, en tant qu’elles se rapportent à la substance-dieu, sont vraies.

-

E2 Proposition 32 Démonstration

En effet, toutes les idées qui sont en la Substance-Dieu conviennent tout à fait avec ce dont elles sont les idées (E2p7c) et, par suite, elles sont toutes vraies (E1a6). C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 33

Il n’y a dans les idées rien de positif à cause de quoi elles sont dites fausses.

-

E2 Proposition 33 Démonstration

Si on le nie, que l’on conçoive, si on le peut, un mode positif de penser qui constitue la forme de l’erreur, c’est-à-dire de la fausseté. Ce mode de penser ne peut être en la substance-dieu (E2p32) et hors de la substance-dieu rien ne peut ni être ni être conçu (E1p15). Il ne peut donc rien y avoir de positif dans les idées à cause de quoi elles sont dites fausses.

-

E2 Proposition 34

Toute idée qui en nous est absolue, autrement dit adéquate et parfaite, est vraie.

-

E2 Proposition 34 Démonstration

Quand nous disons qu’il y a en nous une idée adéquate et parfaite, nous ne disons rien d’autre (E2p11c) que: en la substance-dieu en tant qu’il constitue l’essence de notre mens, il y a une idée adéquate et parfaite, et par conséquent (E2p32) nous ne disons rien d’autre que: une telle idée est vraie. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 35

La fausseté consiste en une privation de connaissance qu’impliquent les idées inadéquates, autrement dit mutilées et confuses.

-

E2 Proposition 35 Démonstration

Il n’y a rien dans les idées de positif qui constitue la forme de la fausseté (E2p33); or la fausseté ne peut consister en une privation absolue de connaissance (en effet ce sont les mentes et non les corps, qui sont dites errer et se tromper) ni non plus dans une ignorance absolue ; car ignorer et errer sont choses distinctes ; c’est pourquoi la fausseté consiste en une privation de connaissance qu’implique la connaissance inadéquate des choses, autrement dit les idées inadéquates et confuses. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 35 Scolie

J’ai expliqué sous quel rapport l’erreur consiste dans une privation de connaissance, mais pour l’expliquer plus amplement, je donnerai un exemple : les êtres humains se trompent en ce qu’ils croient êtres libres, et cette opinion consiste en cela seul qu’ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles elles sont déterminées. Voici donc leur idée de la liberté: ils ne connaissent aucune cause à leurs actions. Car lorsqu’ils disent que les actions humaines dépendent de la volonté, ce sont des mots et ils ne mettent aucune idée sous ces mots. En effet, ce qu’est la volonté, et comment elle meut le corps, tous l’ignorent. Ceux qui prétendent autre chose et forment la fiction d’un siège ou d’une demeure de la mens ont coutume de provoquer le rire ou le dégoût. De la même façon, lorsque nous regardons le soleil, nous imaginons qu’il est distant de nous de deux cents pieds environ, et l’erreur ici ne consiste pas dans cette seule imagination mais dans le fait que – tandis que nous l’imaginons ainsi – nous ignorons sa distance véritable et la cause de notre imagination. Car même si en plus nous connaissons qu’il est distant de nous de plus de six cent fois le diamètre de la terre, nous imaginerons néanmoins qu’il est proche de nous ; en effet si nous imaginons le soleil aussi proche, ce n’est pas parce que nous ignorons sa distance véritable, c’est parce qu’une affection de notre corps implique l’essence du soleil, en tant que le corps lui-même est affecté par celui-ci.

-

E2 Proposition 36

Les idées inadéquates et confuses s’enchaînent avec la même nécessité que les idées adéquates, autrement dit claires et distinctes.

-

E2 Proposition 36 Démonstration

Toutes les idées sont en la dubstance-dieu (E1p15) et en tant qu’elles se rapportent à la substance-dieu, elles sont vraies (E2p32) et (E2p7c) adéquates ; et ainsi il n’est pas d’idées inadéquates et confuses, si ce n’est en tant qu’elles se rapportent à la mens singulière de quelqu’un (E2p24 & E2p28) ; et ainsi, toutes les idées tant adéquates qu’inadéquates s’enchaînent, avec la même nécessité, (E2p6c) C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 37

Ce qui est commun à toutes (là-dessus, voir plus haut le lemme 2), et est autant dans la partie que dans le tout, ne constitue l’essence d’aucune chose singulière.

-

E2 Proposition 37 Démonstration

Si on le nie, que l’on conçoive, si on le peut, que cela constitue l’essence d’une certaine chose singulière, par exemple l’essence de B. C’est donc (E2d2) que sans B cela ne pourra ni être, ni être conçu ; or cela est contre l’hypothèse. Donc cela n’appartient pas à l’essence de B et ne constitue l’essence d’aucune autre chose singulière. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 38

Tout ce qui est commun à toutes choses et qui est pareillement dans la partie et dans le tout ne peut être conçu pas autrement qu’adéquatement.

-

E2 Proposition 38 Démonstration

Soit A quelque chose qui est commun à tous les corps et qui est pareillement dans la partie d’un corps quelconque et dans le tout. Je dis que A ne peut être conçu qu’adéquatement. L’idée de A en effet (E2p7c) sera nécessairement adéquate en la substance-dieu, aussi bien en tant qu’elle a l’idée du corps humain qu’en tant qu’elle a les idées de ses affections, puisque ces idées (E2p16, E2p25 et E2p27) impliquent en partie la nature aussi bien du corps humain que des corps extérieurs, c’est-à-dire (E2p12 et E2p13) cette idée sera nécessairement adéquate en la substance-dieu en tant qu’elle constitue la mens humaine, autrement dit en tant qu’elle a les idées qui sont dans la mens humaine ; donc la mens (E2p11c) perçoit nécessairement A adéquatement, et cela aussi bien en tant qu’elle se perçoit elle-même, qu’en tant qu’elle perçoit son corps ou un corps extérieur quelconque, et A ne peut être conçu d’une autre manière. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 38 Corollaire

De là suit qu’il y a certaines idées ou notions communes à tous les être humains, car (E2p13L2) tous les corps conviennent en certaines choses, lesquelles (E2p38) doivent être perçues par tous adéquatement, autrement dit clairement et distinctement.

-

E2 Proposition 39

Ce qui est commun et propre au corps humain et à certains corps extérieurs par lesquels le corps humain est habituellement affecté, et qui est autant dans la partie et dans le tout de chacun de ceux-ci, de cela aussi l’idée sera adéquate dans la mens.

-

E2 Proposition 39 Démonstration

Soit A la propriété qui est commune au corps humain et à certains corps extérieurs, est pareillement dans le corps humain et dans ces corps extérieurs, et enfin est pareillement dans une partie et dans le tout de chaque corps extérieur. De ce A une idée adéquate sera donnée en la substance-dieu (E2p7c) aussi bien entant qu’elle a l’idée du corps humain qu’en tant qu’elle a l’idée des corps que l’on suppose. Supposons maintenant que le corps humain soit affecté par un corps extérieur au moyen de ce qu’ils ont en commun, c’est-à-dire A ; l’idée de cette affection impliquera la propriété A (E2p16) et, par suite (E2p7c), l’idée de cette affection en tant qu’elle implique la propriété A, sera adéquate en la substance-dieu en tant qu’elle est affectée par l’idée du dorps humain ; c’est-à-dire (E2p13) en tant qu’elle constitue la nature de la mens humaine ; et ainsi (E2p11c) cette idée est aussi adéquate dans la mens humaine. C.Q.F.D.

-

E2 Proposition 39 Corollaire

De là suit que la mens est d’autant plus apte à percevoir plusieurs choses adéquatement que, son corps a plus de propriétés communes avec d’autres corps.

-

E2 Proposition 40

Toutes les idées qui dans la mens suivent d’idées qui en elle sont adéquates, sont adéquates elles aussi.

-

E2 Proposition 40 Démonstration

C’est évident. Car quand nous disons que, dans la mens humaine, une idée suit d’idées qui en elle sont adéquates, nous ne disons rien d’autre (E2p11c) sinon que dans la compréhension divine il y a une idée dont la substance-dieu est la cause, non en tant qu’elle est infinie, ni en tant qu’elle est affectée des idées d’un très grand nombre de choses singulières, mais en tant seulement qu’elle constitue l’essence de la mens humaine.

-

E2 Proposition 40 Scolie 1

J’ai par là expliqué la cause des notions qu’on appelle notions comunes et qui sont les fondements de notre raisonnement. Mais il est d’autres causes de certains axiomes ou notions qu’il serait utile d’expliquer par cette méthode que nous suivons ; car par là on établirait quelles notions sont plus utiles que les autres, et lesquelles ne sont à peu près d’aucun usage. Ensuite, lesquelles sont communes, lesquelles claires et distinctes pour ceux-là seuls qui ne souffrent pas de préjugés et lesquelles enfin sont mal fondées. En outre on établirait d’où ont tiré leur origine les notions qu’on appelle secondes, et par conséquent les axiomes qui se fondent sur elles, ainsi que d’autres choses qu’il m’est arrivé de méditer sur ces questions. Mais comme je les ai consacrées à un autre Traité, et aussi pour ne pas causer l’ennui par trop de prolixité sur cette chose, j’ai décidé ici de m’en dispenser. Et pourtant, pour ne rien omettre des choses qu’il faut en savoir, j’ajouterai brièvement les causes d’où ont tiré leur origine les termes dits transcendantaux, comme être, chose (étant) ou quelque chose. Ces termes naissent de ce que le corps humain, étant limité, n’est capable de former en lui de manière distincte qu’un nombre précis d’images à la fois (j’ai expliqué ce qu’est l’image dans le scolie E2p17s ; si l’on dépasse ce nombre, ces images commencent à se confondre ; et, si ce nombre d’images que le corps à la capacité de former en lui distinctement à la fois est largement dépassé, elles se confondront toutes entièrement entre elles. Cela étant, il ressort évidemment de E2p17c et de E2p18 , que la mens humaine pourra imaginer à la fois et distinctement autant de corps qu’elle pourra se former à la fois d’images dans son propre corps. Mais quand les images se confondent entièrement dans le corps, la mens aussi imaginera tous les corps confusément, sans aucune distinction, et elle les comprendra comme sous un seul attribut, à savoir sous l’attribut de l’être, de chose, et ainsi de suite. Cela peut aussi se déduire de ce que les images n’ont pas toujours la même intensité, et d’autres causes analogues, qu’il n’est pas besoin d’expliquer ici, car, pour le but que nous nous visons, il suffit d’en considérer une seule et toutes reviennent au même: ces termes désignent des idées qui sont au plus haut degré confuses.

Ensuite, c’est de semblables causes que sont nées les notions que l’on appelle les universaux, tels : être humain, cheval, chien, etc. Dans un corps humain se forment par exemple tellement d’images des êtres humains, qu’elles dépassent la force d’imaginer, pas tout à fait bien sûr, mais assez cependant pour que la mens humain ne puisse imaginer les petites différences entre singuliers (telles la couleur, la taille de chacun), ni leur nombre déterminé et n’imagine distinctement que ce en quoi tous, en tant qu’ils affectent le corps, conviennent; car c’est cela qui, se trouvant dans chaque singulier, a le plus affecté le corps; et c’est cela que la mens exprime par le nom d’humain, et qu’elle affirme d’une infinité d’individus singuliers. Car, le nombre déterminé des individus, nous l’avons dit, elle ne peut pas l’imaginer. Mais il faut noter que tous ne forment pas ces notions de la même manière mais qu’elles varient en chacun en fonction de la chose qui a le plus souvent affecté le corps et que la mens a plus de facilité à imaginer ou à se rappeler. Par exemple, ceux qui ont plus souvent contemplé avec admiration la façon dont se tiennent les êtres humains entendront sous le nom d’être humain un animal qui se tient debout; mais ceux qui se sont accoutumés à contempler autre chose formeront une autre image commune des êtres humains, à savoir que l’humain est un animal doué du rire ; un animal bipède sans plumes ; un animal rationnel ; et de même du reste, chacun formera selon la disposition de son propre corps des images universelles des choses. Il ne faut donc pas s’étonner qu’entre les Philosophes qui ont voulu expliquer les choses naturelles par les seules images de ces choses aient pris naissance tant de controverses.

-

E2 Proposition 40 Scolie 2

Par tout ce qui a été dit ci-dessus il apparaît clairement que nous percevons nombre de choses et que nous formons des notions universelles :

1° À partir de choses singulières qui se représentént à nous par l’entremise des sens de façon mutilée, confuse et sans ordre pour la compréhension (E2p29c) ; et c’est pourquoi j’ai coutume d’appeler de telles perceptions connaissance par expérience errante ;

2° À partir des signes, par exemple de ce que, ayant entendu ou lu certains mots, nous nous souvenons de choses et en formons certaines idées semblables à celles par l’entremise desquelles nous imaginons les choses (E2p18s). L’une et l’autre manière de contempler les choses, je l’appellerai dans la suite connaissance du premier genre, opinion ou imagination ;